Il pallino per Bischofszell oltre alle traduzione del nome (la cella del vescovo) me la da un splendido arazzo presente al museo di storia di Basilea. Mentre dell’analisi dello stesso me ne occupo altrove decido di approfittare di una delle domeniche dove il locale museo é aperto per fare visita

La prima cosa a colpirmi la trovo subito sulla porta di entrata principale della cittadella. Il mosaico che appare tra gli stendardi di Turgovia e Bischofszell riporta immediatamente ai dipinti di Hodler sulla ritirata di Marignano

Appurato quindi che la creazione di Roesch é posteriore a quella di Hodler risulta subito chiaro chi si sia ispirato a chi. La battaglia del Gubel (1531) é un evento minore se rapportato a quello di Marignano e fa parte delle guerre confessionali svizzere. Il Gubel l’avevo già affrontato con “l’ultima marcia di Zwingli”

Anche all’interno del museo trovo un quadretto con scene di colonne militari in movimento di vago gusto hodleriano. Purtroppo non trovo nessuna didascalia inerenti a queste opere.

Bogenturm

Vista di Bischofszell

Una cronaca pittorica ricca di dettagli è stata realizzata grazie all'uso sofisticato di numerosi tipi di punto con filati di lana colorati su un panno di lana lavorato a pezze. Mostra Bischofszell sul pendio davanti al Bischofsberg e il paesaggio alla confluenza dei fiumi Sitter e Thur. Il torrione del castello porta lo stemma del vescovo di Sonnenberg. Di particolare interesse sono le scene che si svolgono in un ambiente rurale con pollame, bestiame grosso e piccolo. Un cavaliere, la cui sella è ornata dallo stemma vescovile, marcia verso un aperitivo di benvenuto con un seguito variopinto. Un bagnante salta dal ponte Sitterbrücke e i contadini contrattano accanto al carro del raccolto. I venditori ambulanti si affrettano sulla collina, un boscaiolo si dedica al suo lavoro e un ecclesiastico non manca nel variopinto trambusto.La cella del vescovo

Il Capitolo di Bischofszell

Capitolo di canonici secolari dedicato a S. Pelagio nella cittadina di campagna di Bischofszell (TG), appartenente alla diocesi di Costanza fino al 1814 e a quella di Basilea dal 1829.

Fondata probabilmente nel IX sec. dal vescovo di Costanza Salomone I, la prepositura è menzionata per la prima volta nel 1150.

Bischofszell conobbe un momento di particolare fioritura attorno al 1500. Nel 1529 numerosi canonici abbracciarono la nuova fede.

Nel 1531 (stesso anno della battaglia del Gubel) i cantoni cattolici imposero il ritorno al cattolicesimo. Nel 1535 fu nuovamente celebrata la messa, nonostante le resistenze della popolazione, in prevalenza riformata.

Il capitolo, amministrato dallo Stato a partire dal 1798, fu soppresso nel 1852.

La cittadina

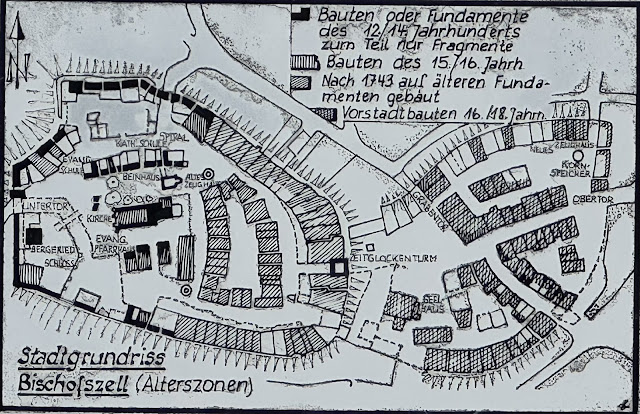

La parte più antica della città, "im Hof", fu fondata dal Vescovo di Costanza prima del 919 d.C.. A metà del XIII secolo, Bischofszell ottenne lo statuto di città.

La città si estende successivamente fino alla "Porta ad arco" ("Zeitglockenturm"). Nel 1437, il sobborgo a est di questa porta, che era stato demolito durante le guerre di Appenzello, fu ricostruito e incorporato nella cerchia di mura.

Le strade della bella cittadina sono caratterizzate da edifici tardo-gotici e numerosi edifici tardo-barocchi.

E di piantine della cittadina non faccio fatica a trovarne,

L'incendio

Prima o poi é capitato a tutti: ogni raggruppamento di case é stato soggetto ad almeno un incendio. Bischofszell non fu da meno, l'unica incognita era il quando, per la cittadina turgoviese fu il 1743

Tre volte un grande incendio ha colpito Bischofszell, ma quello del 16 maggio 1743 ha segnato la città fino ad oggi. In poche ore sono andate distrutte 70 case, cioè metà del centro storico. La causa è stata un incendio doloso nella Marktgasse, causato dal lavaggio proibito dei panni.

Vale la pena leggere tutto il testo sull'incendio, che viene dall'annuario della Turgovia del 1943. Riportarlo tutto qui sarebbe troppo lungo per il sito web. In questo testo ci immergiamo nella vita dei nostri antenati a Bischofszell intorno al 1750 e possiamo vivere tante storie divertenti.

Ecco qualche breve estratto:

«Il municipio cade vittima degli elementi insieme ai secchi antincendio che vi erano conservati. Quando le guardie gridano a squarciagola “al fuoco”, la gente si sveglia di soprassalto, spaventata. Chi vede la propria casa in fiamme cerca di salvarsi la vita come può, spesso vestito solo con la camicia. Molti dei signori borghesi devono presentarsi il giorno dopo per strada con abiti malridotti o presi in prestito, senza giacca, parrucca o cappello. Le donne, per lo più “salvate” nei sobborghi o fuori dalle mura, non possono affatto mostrarsi nei loro “abiti”.“

”Il bagliore dell'incendio è visibile sul Lago di Costanza fino a Meersburg. A Bischofszell devono smettere di suonare le campane dalla torre della chiesa; il calore sta diventando insopportabile. Nelle cantine il vino e il mosto iniziano a bollire.“

”Nel corso di questo “duro giudizio di Dio” sono arrivati più di mille curiosi. Con i curiosi sono comparsi furfanti e fannulloni, come ancora oggi è consuetudine: il miracolista segue a ruota la carità cristiana e la disponibilità ad aiutare il prossimo, e gli uomini oscuri della società, che approfittano della confusione generale, si uniscono al corteo. Si rubava, secondo la testimonianza del cronista (J. Diethelm), «come non sarebbe mai successo tra popoli non cristiani e barbari».

Il vescovo di Costanza, come signore della città, chiese tetti di tegole, vicoli più larghi, case tutte della stessa altezza e più edifici in pietra. I fratelli Grubenmann di Teufen fecero il progetto generale e una dozzina di case sono state costruite da loro. Per ricostruire ci vollero centinaia di artigiani da ogni dove. L'ultimo vuoto fu colmato solo a metà del XIX secolo.

Frieda Keller l'assassina

Città natale: Neukirch a. d. Thur (TG)

Stato civile: single

Figli: 1

Professione: ricamatrice, cameriera, sarta

Carica: -

Altre info: ha ucciso suo figlio di cinque anni ed è stata condannata a morte. Il caso ha fatto scalpore in tutto il Paese, ma è stata graziata e ha passato 15 anni in prigione.

Vita prima del fatto

Frieda Keller è nata a Bischofszell, quinta di undici figli di Jakob e Anna Keller-Kobi. Suo padre Jakob Keller aveva una bottega di calzolaio a Bischofszell.Frieda Keller ha iniziato a ricamare e cucire quando ancora andava a scuola a Bischofszell. Dopo aver finito la scuola, ha lavorato come «tagliatrice di fili» nell'industria del ricamo per aiutare la famiglia. Nell'autunno del 1895, a 16 anni, iniziò un apprendistato come sarta nell'atelier di Mathilde Müller a Bischofszell, che finì dopo un anno e mezzo. Dopo, Frieda Keller aiutò la mamma malata nelle faccende di casa.

Assassinio e indagini di polizia

Frieda Keller andò a prendere suo figlio il 2 maggio 1904 al «Tempelacker». Disse che voleva portarlo a Monaco di Baviera da una zia. Dopo aver lasciato l'istituto, madre e figlio si sedettero per un po' su una panchina vicino al bosco Hagenbuchwald a St. Fiden. Frieda Keller iniziò a scavare una fossa con le mani e le scarpe. Poi ha strangolato Ernst con una corda. Ha poi coperto il corpo con terra e foglie.Condanna e grazia

Il processo al Tribunale cantonale di San Gallo si tenne l'11 e il 12 novembre 1904. L'accusa era di omicidio volontario e il pubblico ministero chiese la pena di morte. Il difensore di Frieda Keller, Arnold Janggen, chiese una condanna per omicidio colposo e circostanze attenuanti a causa della situazione di emergenza e della disperazione dell'imputata. Il 12 novembre 1904 il tribunale condannò Frieda Keller a morte per omicidio. La sentenza scatenò un'ondata di indignazione, soprattutto tra le organizzazioni femminili svizzere, poiché non erano state prese in considerazione alcuna circostanza attenuante.

Ci furono però anche voci critiche, come quelle del quotidiano cattolico Die Ostschweiz, che dipingeva Frieda Keller come un'assassina a sangue freddo con una vita immorale

Vita in carcere e morte

Il 14 novembre 1904, l'avvocato difensore Arnold Janggen presentò una richiesta di grazia al Gran Consiglio del Cantone di San Gallo, che doveva decidere sull'esecuzione della sentenza di morte. Una seconda richiesta di grazia fu presentata dalla condannata. Il Parlamento cantonale accolse le richieste il 28 novembre 1904. La condanna a morte fu revocata e commutata in ergastolo in isolamento.Frieda Keller fu rilasciata il 25 novembre 1919. Dopo alcune tappe intermedie presso la sorella Bertha Keller-Iselin a San Gallo e un fratello a Strasburgo, Frieda Keller finì da una sua vecchia amica d'infanzia, Ida Marbach, a Hilterfingen, che, essendo divorziata, gestiva l'Hotel Marbach. Ida Marbach si fece carico di tutte le spese mediche di Frieda Keller, che aiutava come cameriera nell'hotel.

Gli anni di prigionia avevano lasciato il segno: Frieda Keller era fisicamente provata. Il 15 luglio 1937, il 30 dicembre 1937 e il 12 settembre 1938 Frieda Keller ebbe un ictus. Successivamente fu trasferita all'istituto di cura e assistenza di Münsingen. Il 22 settembre 1938 è stata trasferita al manicomio di Münsterlingen, nel cantone di Turgovia, dove è morta il 7 settembre 1942.

Elementi religiosi

Sono giunto a Bioschofszell in anticipo, questo mi ha permesso di fare un giro nel villaggio prima di assaltare il museo. La più grande particolarità che trovo é nell'ex ossario un affresco alla parete una crocificcione a "X"

La cappella è stata usata fino al 1544 come ossario e cappella dei defunti.La parte centrale rettangolare risale al XIV/XV secolo. Il cimitero comunale, che era nel prato a nord della chiesa, è stato spostato nel 1544 nel Sandbänkli, fuori dal centro storico. Così, il locale di culto al piano superiore e l'ossario al piano inferiore hanno perso importanza. Quest'ultimo viene riempito nel 1841 e il pavimento del piano superiore viene abbassato.

Durante i lavori di restauro dal 1970 al 1973 vengono restaurati gli affreschi tardogotici (scene sacre, figure singole come Gallo, Maddalena, Caterina, Barbara e altre) nella cappella superiore.

Nel piano inferiore si trovano frammenti di un Giudizio Universale.

Le croci usate dai Romani per le pene giudiziarie all’epoca di Gesù erano di tre tipi: la crux decussata, o croce di Sant’Andrea, era formata da due pali fissati a forma di X; la crux commissa, con i pali disposti a T; e infine c’era la crux immissa, quella più celebre, in cui la trave orizzontale (patibulum) veniva posta a due terzi dell’altezza di quella verticale (stipes). Quest’ultimo assetto permetteva di affiggere sul prolungamento sopra al capo del condannato il cosiddetto titulus, un cartello recante le generalità dell’accusato, la condanna e la sentenza.

I giocattoli

La sezione dei giocattoli é quella che "mi tocca" sempre maggiormente sul piano emotivo.In essi infatti rivedo un passato più povero ma allo stesso tempo più ricco e tutte le riflessioni ad esso collegato. Io vengo ancora da una generazione da pantaloni macchiati d'erba e sarasette nelle bucalettere.

Oggetti inusuali

Quando il vulcano indonesiano Tambora scoppiò nell'aprile del 1815, il clima di tutto il mondo ne risentì. Nel 1816 ci furono siccità e inondazioni che portarono alla carestia.Nella Svizzera orientale il grano marcisce nei campi, il bestiame non trova quasi niente da mangiare e la carne viene venduta a prezzi più bassi del grano.

La crisi fu riconosciuta troppo tardi e le importazioni di cereali erano troppo scarse.

La gente affamata vagava, mendicava, raccoglieva piante selvatiche o addirittura rovistava nel letame alla ricerca di qualcosa da mangiare. Le autorità cercarono di aiutare con mense per i poveri.

Di tutt'altro stampo il secondo oggetto, un layout sicuramente compatto, una lettura alla portata di tutti

.jpg)

Commenti

Posta un commento