Per completare le letture sulla pestilenza che colpì Milano, origine di diversi spunti (qui, qui e qui), decido di recarmi direttamente sul posto per cercarne i resti. Si perché se “se non si va direttamente sul posto si gode solo a metà”

Storia del Lazzaretto

In un'epoca nella quale le condizioni igieniche erano davvero precarie, nasceva la necessità di adibire alcune strutture alla degenza e all'isolamento degli appestati durante le epidemie. Per questo motivo venne costruito il Lazzaretto, struttura che ogni città avrebbe dovuto avere per garantire un minimo di assistenza ai malati e per difendersi dall'espansione del contagio. Ciò che però non si sapeva era come trattare con la peste. Nei lazzaretti i malati erano di fatto isolati in attesa della morte.Esterno del Lazzaretto e porta di accesso

Era necessaria una struttura più vicina e il primo a dedicarsi a questa fu il notaio Lazzaro Cairati (de Cairate) che progettò e finanziò, per quanto a lui possibile, la costruzione di un nuovo Lazzaretto. Esso sarebbe dovuto sorgere a Crescenzago, ma l'idea cadde a causa dei forti costi.

.png)

Il Lazzaretto oggi, al centro é rimasta la cappella, ora chiesa.

Resta inoltre un pezzo di mura con le celle in alto a destra

In alto a sinistra la stazione ferroviaria centrale di Milano

Mappa di Milano con relativo Lazzaretto in alto a destra nel 1704

ca. 1730 mappa di Milano by Matthaus Seutter

Nel 1488 venne definito anche un progetto della struttura. In totale avrebbe occupato una superficie di 200 pertiche quadrate e l'accesso sarebbe stato possibile solo attraverso un ponte levatoio; erano previste 280 camere (non separate come nel primo progetto, ma affiancate). Ogni camera, quadrata e di lato di otto braccia, avrebbe avuto:

- una finestra grande verso l'interno

- una finestra grande con inferriata verso il fossato per poter comunicare con l'esterno (furono realizzate con larghezza di due braccia e altezza di tre braccia, pari a 1,20 metri per 1,80 metri)

- un camino alla francese verso il fossato

- una latrina

- un letto in laterizio

La struttura, che venne presa a paradigma per successive realizzazioni in altre città, si costituiva di un vastissimo recinto quadrato ad ingresso unico, presidiato da soldati. Tutt'attorno era circondato da un fossato riempito d'acqua, chiamato Fontanile della Sanità, che ne accresceva l'idea di isolamento ed estraneità dalla vicina Milano.

Il 27 giugno 1488 si diede inizio a quello che era indicato come "Edificio di Santa Maria della Sanità" (Edificium Sancte Marie Sanitatis) e il 14 novembre i lavori furono affidati ufficialmente a Lazzaro Palazzi con il compenso annuo di 50 lire imperiali

La costruzione iniziò lentamente: nel 1497 si indicava il completamento delle fondamenta per la metà delle camere, mentre solo nel 1505 si iniziò la fornitura delle tegole. Buona parte del portico venne realizzata tra il 1507 e il 1508, anno in cui si iniziò l'imbiancatura delle camere

All'esterno di ogni camera era prevista una pittura sacra. Al centro della struttura sarebbe sorta una cappella. Infine la struttura sarebbe stata divisa in quattro parti, le prime tre destinate rispettivamente agli infermi, ai risanati e ai sospetti, mentre l'ultima, posta verso la città, a medici, speziali, barbieri e altri addetti. All'ingresso sarebbero state scolpite le insegne ducali e quelle delle famiglie Parravicini, Bevilacqua, Borromeo e Trivulzio.

Tra il 1509 e il 1513 ci furono solo minimi interventi per mancanza di fondi e parte della struttura rimase incompleta; il terreno interno fu dato in affitto.

Il perimetro interno era costituito da 504 arcate, sulle quali si affacciavano 288 cellette per gli appestati (280 erano prettamente per l'internamento dei malati, mentre le restanti 4 agli angoli e 4 agli ingressi erano destinate ai servizi); ciascuna celletta aveva un'area di circa venti metri quadri

L'interno del Lazzaretto

Peste 1630

«....S'immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio tutt'ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi, o sulla paglia; [...]»

(Alessandro Manzoni, I promessi sposi, capitolo XXXV)

L'aspetto del lazzaretto durante la peste è riportato in questa stampa del 29 gennaio 1631 realizzata da Giovanni Francesco Brunetti, che passò un periodo nel lazzaretto e sopravvisse. Le didascalie della stampa descrivono luoghi e avvenimenti all'interno e all'esterno del recinto.

Con il diffondersi in città della peste del 1630, il lazzaretto fu riaperto e organizzato. Lato meridionale (verso la città), a destra c'erano le camere dei sospetti con cinque prigioni per i disobbedienti e malfattori; a sinistra una camera per il custode, una per un addetto ai pagamenti e 32 camere per gli ufficiali

- Lato orientale, le camere degli infetti con camere per il barbiere e per i monatti brutti (si occupavano delle sepolture)

- Lato settentrionale, entrando dalla porta nord, a destra le purgatrici, depositi di beni da restituire e le camere delle donne sospette; a sinistra depositi per i beni infetti, le monatte brutte e una barbiera.

- Lato occidentale, le camere non erano utilizzabili perché lasciate incomplete al momento della costruzione (mancava anche parte del portico).

Rappresentazione del lazzaretto nel 1630. Oltre le celle si notano diverse tende nel campo

Il Lazzareto dell'Ospedale Meggiore

Al termine della famosa e terribile epidemia di peste del 1630 narrata dal Manzoni, il Lazzaretto venne sfruttato dall'Ospedale Maggiore per altri fini e usi ed ebbe inizio un irreversibile degrado della struttura. Nel 1861 il complesso fu attraversato e tagliato in due dal viadotto ferroviario, in concomitanza con la costruzione della precedente Stazione centrale.

.jpg)

Cosa rimane del Lazzaretto oggi? Poco o nulla. Dopo la peste del 1629-1630 infatti, il Lazzaretto cambia forma e destinazione d’uso. A beneficiarne, in primis, i militari. Successivamente venne demolito nella seconda metà del XIX secolo a causa dell’aumento della richiesta di lotti edificabili in città. Rimane ancora qualcosa però.

Nel 1881 l'Ospedale Maggiore mise l'area all'asta e il Lazzaretto fu acquistato dalla Banca di Credito Italiano. A seguito dell'approvazione del Piano Regolatore, nella primavera del 1882 venne iniziata la demolizione e fu realizzato l'attuale quartiere.

Planimetria degli avanzi del lazzaretto nel 1884

Di proprietà dell'Ospedale Maggiore, il Lazzaretto fu venduto alla Banca del Credito Italiano ormai vecchio, abbandonato e abitato da diseredati il 9 luglio 1881 quando sotto la spinta della crescita urbanistica e industriale venne demolito per fare spazio al quartiere Lazzaretto della Zona 3 di Milano.

Questa piccola parte di Lazzaretto dal 1974 è affidata alla Chiesa Ortodossa Russa di San Nicola e comprende un tratto corrispondente a poco più di cinque cellette originali (di cui una visitabile), con sei finestre e con cinque fumaioli.

l Lazzareto oggi, in alto a sinistra la stazione centrale di Milano, in basso al centro il Duomo

La chiesa di San Carlo al Lazzaretto

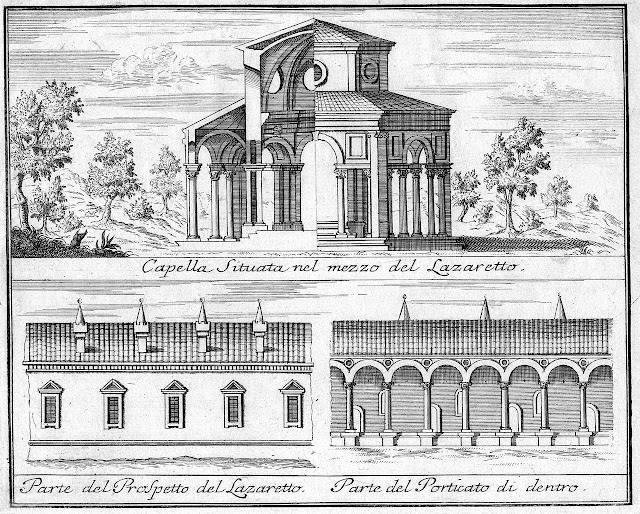

La struttura del Lazzaretto ricalcava grossomodo quella che era la struttura della città, con la cinta muraria, le abitazioni all'interno e poi al centro la piazza e la chiesa. Questa struttura era però sproporzionata a causa delle esigenze igieniche: la piazza era enorme e la chiesa al centro era molto isolata. La sua funzione era però cardinale e fondamentale per la vita nel Lazzaretto, espressione fondamentale della fede religiosa necessaria in un tale luogo di sofferenza. Per permettere a tutti di vederla e agli appestati, di assistere ai gesti liturgici rimanendo isolati nelle proprie celle, doveva essere progettata come chiesa panottica posta cioè al centro, visibile e aperta su tutti i lati, senza muri.Fin dalla costruzione, al centro del complesso sorgeva un altare coperto, dove venivano officiate le celebrazioni. La cappella era inizialmente dedicata a Santa Maria della Sanità.

Una riprova di questa necessità consiste nell'attenzione dedicata alla costruzione della chiesa da parte del Cairati, tanto che un anno dopo l'inizio dei lavori per la costruzione del Lazzaretto il notaio scrisse a Ludovico il Moro per sollecitarlo a mantenere i propri impegni.

Tuttavia la sua sollecitazione venne pesantemente ignorata, tanto che vent'anni dopo la situazione era la medesima, come risulta dal Libro Mastro del Lazzaretto.

La costruzione del Lazzaretto venne sospesa definitivamente nel 1513, quando l'arrivo di un'epidemia costrinse all'utilizzo della struttura. Della chiesa non se ne parlò più.

Una riprova di questa necessità consiste nell'attenzione dedicata alla costruzione della chiesa da parte del Cairati, tanto che un anno dopo l'inizio dei lavori per la costruzione del Lazzaretto il notaio scrisse a Ludovico il Moro per sollecitarlo a mantenere i propri impegni.

Tuttavia la sua sollecitazione venne pesantemente ignorata, tanto che vent'anni dopo la situazione era la medesima, come risulta dal Libro Mastro del Lazzaretto.

La costruzione del Lazzaretto venne sospesa definitivamente nel 1513, quando l'arrivo di un'epidemia costrinse all'utilizzo della struttura. Della chiesa non se ne parlò più.

Le prime testimonianze dell'esistenza della chiesa del Lazzaretto consistono in alcune stampe prospettiche della pianta di Milano fatte a Venezia (1567), a Colonia (1572) e a Roma (1573), dalle quali risulta che al centro del Lazzaretto sorgeva una cappella quadrata e senza pareti, sorretta da archi e da quattro colonne. La costruzione della prima chiesa si può datare dunque tra il 1520 e il 1560. Questa cappella, visibilmente di carattere provvisorio e con ogni probabilità costruita soprattutto in legno, fu usata per una cinquantina d'anni e visse la Peste di San Carlo del 1576. Era dedicata a San Gregorio.

Dopo l'epidemia del 1576, nel 1580 il cardinale Carlo Borromeo ordinò di progettare un edificio più funzionale. Il progetto a pianta ottagonale a simmetria centrale, pur contrario a quanto definito dalla Controriforma, fu approvato e la costruzione iniziò nel 1585.

La nuova chiesa nacque il 13 Maggio 1580, quando il Cardinale San Carlo Borromeo ne firmò il progetto, in pieno stile controriformistico e secondo i dettemi del Concilio di Trento. Questa chiesa venne progettata dall'architetto valsoldese Pellegrino Pellegrini sotto la supervisione del sacerdote incaricato Ludovico Moneta; e fu conclusa nel 1591.

Non è una delle opere più famose del Pellegrini, infatti vi furono dubbi sulla sua attribuzione fino all'epoca della demolizione del Lazzaretto. E' anch'essa ricordata come chiesa di San Gregorio, come d'altronde tutto il Lazzaretto, ma in realtà è dedicata a S. Maria della Salute. L'architettura del Pellegrini è caratterizzata dalla ripresa del classicismo e della monumentalità, severa e fantasiosa, come da direttive tridentine. La struttura ottagonale invece potrebbe avere un significato ben preciso legato alla perfezione e alla vittoria di Cristo sulla morte, in opposizione al valore terreno del numero quattro.

San Carlo non la vide ultimata, poiché i lavori si protrassero a lungo, ma ottenne un' indulgenza plenaria papale per una processione annuale che si sarebbe dovuta svolgere il lunedi dopo Pentecoste, con l'ulteriore motivazione di raccogliere offerte per il completamento della struttura; la tradizione durò fino al 1786, quando Giuseppe Il d'Austria la proibì.

San Carlo non la vide ultimata, poiché i lavori si protrassero a lungo, ma ottenne un' indulgenza plenaria papale per una processione annuale che si sarebbe dovuta svolgere il lunedi dopo Pentecoste, con l'ulteriore motivazione di raccogliere offerte per il completamento della struttura; la tradizione durò fino al 1786, quando Giuseppe Il d'Austria la proibì.

Durante la successiva peste del 1630, quella dei Promessi Sposi, il Lazzaretto tornò tristemente in auge e fu Felice Casati il padre cappuccino che amministrò con devozione ed in modo eccellente l'intera struttura; la sua persona, venne descritta dal Manzoni nel suo famoso romanzo, come anche la

cupola, il portico e la gradinata della chiesa.

Incisione con celebrazione del 1630 tratta da una pubblicazione dei "promessi sposi"

Dopo questa epidemia, una delle più terribili, Lazzaretto ripiombò nel consueto stato di abbandono e con esso la chiesa; l'unico momento in cui veniva utilizzata rimase il lunedì di Pentecoste.

La successiva citazione storica che riguarda la chiesa è del sacerdote Serviliano Lattuada, che nel 1737 descrisse un quadro della crocifissione sopra l'altare, anch'esso in uno stato di pietoso abbandono.

Con le riforme religiose di Giuseppe II, il Lazzaretto passò dalla giurisdizione parrocchiale di San Bartolomeo a quella di Santa Francesca Romana; questo permise alla chiesa di essere restaurata e riutilizzata: era il 1787. Era stata avanzata anche la proposta di sconsacrarla e trasformarla in una

"bottiglieria",", ma l'amministrazione dell'OspedaleMaggiore non permise fortunatamente questa modifica.

La chiesa, abbandonata, coperta da assi e in rovina, venne ristrutturata nel 1795 per volere dell'amministrazione in occasione del Corpus Domini parrocchiale. Negli anni successivi avrebbe dovuto accogliere la popolazione povera ed emarginata residente nel Lazzaretto, ma ciò non avvenne a causa dell'arrivo dei francesi.

Napoleone e il Lazzaretto

I francesi arrivarono a Milano nel 1796 e occuparono il Lazzaretto rendendolo una caserma e trasformando la chiesa in una polveriera. Il 9 Luglio 1797 venne proclamata la Repubblica Cisalpina e Napoleone utilizzò il Lazzaretto come teatro per la cerimonia inaugurale.

Festa della Federazione della Repubblica Cisalpina (9 luglio 1797)

Desta celebrata a Milano nel Campo di Marte (Lazzaretto) alla presenza del Generale Bonaparte, dell'Armata Francese e Cisalpina, del Direttorio Esecutivo, delle Autorità costituite e di un immenso Popolo il giorno 21 Mefsidorío an. V. Rep.no 9 Luglio 1797.

In questa epoca rivoluzionaria, la chiesa perse la sua funzione religiosa e divenne Altare della Patria, progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini: decorata da festoni, trofei e corone, venne posto sulla cupola un tripode venne messa al posto dell'altare una statua della Libertà.

Ma il sentimento religioso non ne uscì illeso e Napoleone fu molto contestato. Questa messa in scena durò un paio d'anni, fino a quando il Lazzaretto venne nuovamente occupato dai militari, questa volta russo-austriaci.

Il Manzoni stesso affermò che, nell'epoca in cui visse, la chiesa risultava essere murata; ma la prima testimonianza di questa operazione strutturale è stata registrata dal canonico Pietro Mazzucchelli e risale al 1810, dalla quale si evince che in uno dei lati della struttura venne praticata un'apertura per fungere da porta.

Da fienile a edificio storico monumentale

Cessati i venti di guerra, la chiesa venne adibita a fienile e questo è dimostrato dal resoconto di un piccolo incendio avvenuto il 12 Luglio 1868, dal quale si apprende che

nella struttura muraria vi erano due porte e sei finestre. Rimase utilizzata come fienile, stalla e ghiacciaia fino alla vendita del Lazzaretto nel 1881.

A rilevare l'intera area fu il Banco di Credito Italiano con una delle prime speculazioni immobiliari

che videro protagonista un istituto di credito a Milano, operazione che costò L. 1.800.000 che portati ai

giorni nostri equivarrebbero circa a euro 2.500.000.

L'acquirente però era obbligato per contratto a mantenere in piedi la chiesa di san Carlo, negli atti chiamata "La Rotonda", per il suo valore storico monumentale.

Questa situazione mise però preoccupazione alla Parrocchia di S. Francesca Romana che per scongiurare i pericoli decise di acquistarla e ristrutturarla; questo fu possibile soprattutto grazie alle offerte pubbliche e all'aiuto dell'arcivescovo, ai prezzi di favore dei nuovi proprietari del Lazzaretto, al lavoro gratuito dell'ingegnere Luigi Robecchi (ristrutturazione) e al mecenatismo di ignoti benefattori. Il comune concesse inoltre un piccolo territorio per la costruzione della sacrestia.

Il parroco Giovanni Mazzoleni acquistò dunque la chiesa il 7 Luglio del 1883 per L. 14.000. La pubblica amministrazione vide di buon occhio questo acquisto, che ne garantiva il mantenimento, ma il parroco agi soprattutto perché necessitava di una nuova chiesa, dato che in quel periodo la popolazione della zona era fortemente aumentata.

Tra gli interventi più importanti del restauro, che fu davvero imponente visto lo stato in cui l'edificio versava e che avvenne contemporaneamente alla demolizione del Lazzaretto, vi fu il rifacimento delle mura perimetrali tra le colonne, con la riduzione delle finestre da sei a quattro e poste sotto gli archi anziché a mezza parete.

Venne inoltre aggiunta una cupolina al centro della volta per coprire la devastazione in stile profano del Piermarini, intervento che però rovinò la linea architettonica semplice e austera delle origini. Sul territorio concesso dal comune, attiguo al lato nord, venne costruita la sacrestia, e questo fu forse l'intervento architettonico più pesante e devastante, sebbene necessario.

Alla chiesa venne dato il titolo di "San Carlo al Lazzaretto", ma venne conosciuta col nome di "San Carlino"; fu benedetta il 31 Ottobre 1884 e inaugurata il successivo 4 novembre, nel terzo centenario della morte del santo.

I resti odierni

Per ben due volte mi trovo la porta di ingresso della chiesa chiusa. La seconda volta però scorgo un pensionato a bagnare i pochi fiori all'esterno di essa. Dico che sono venuto apposta dalla Svizzera per visitarla. A questo punto non può negarsi, mi apre e mi lascia visitare per qualche attimo l'interno

Infossata tra i palazzi ai palazzi resiste la chiesa in memoria dei tragici anni della peste

Per un attimo mi sembra di trovarmi nell'ombelico del mondo

L'altare con il pensionato a destra

San Carlo intento a benedire una mamma morente di peste

Il pensionato sottolinea più volte che pur trattandosi di un volontario non ha mai ricevuto segni di ringraziamenti. Poi mi regala un piccolo prospetto che solitamente costerebbe 5euro. Ringrazio ponendogli 10 euro e ringraziandolo per la cura di questo luogo storico

Le celle

In rosso evidenziate le celle ancora esistenti

La sezione di celle ancora presenti

Anche la scoperta delle celle é abbastanza particolare, essendo ora sede della chiesa ortodossa russa le celle sono visitabili solo in concomitanza dell'apertura della Chiesa. L'ambiente di un tempo é difficile da percepire, le celle sono completamente addobbate con icone e immagini votive ortodosse che ne sfalzano l'origine.

L'interno di una cella oggi. La camera anteriore (a sinistra) e il retro (a destra) ora sede della comunità della chiesa ortodossa russa

Esterno del Lazzaretto e porta di accesso

Resti del portico corrispondente alla porta di San Gregorio (Villa Bagatti Valsecchi a Varedo) precisamente la porzione di mura un tempo sita davanti all'odierna via Lecco) ivi trasferita per volere dei proprietari della Villa, durante la sua demolizione alla fine del XIX secolo. È l'unica porzione di mura oggi esistente oltre alla breve porzione antistante la Chiesa Russa Ortodossa di via San Gregorio a Milano e alle otto campate trasportate dai Melzi d'Eril nell'omonima villa a Bellagio.

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

Commenti

Posta un commento