Come già sottolineato più volte la storia é al primo posto dei miei interessi questo non significa che non disdegno fare una capatina nelle materie adiacenti, la cugina diretta ad esempio: l'arte.

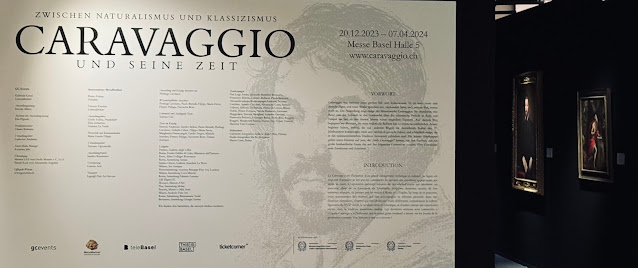

Un esposizione temporanea tenuta a Basilea su Caravaggio può essere un ottima occasione per aprire una finestra su questa arricchente disciplina

Michelangelo Mensi nasce a Milano nel 1571, ma pochi anni dopo la peste colpisce la città lombarda e la famiglia Merisi si trasferisce a Caravaggio, piccola roccaforte della famiglia Sforza. La peste non risparmia né il padre né il nonno. All'età di 13 anni, il giovane Caravaggio entra nella bottega milanese di Simone Peterzano, allievo di Tiziano, che aveva introdotto in Lombardia il colaratio veneziano. Probabilmente Carmage copiò le numerose opere realizzate dal suo maestro per le principali chiese milanesi, fonti inesauribili di modelli iconografici

La pala d'altare qui esposta è una raffigurazione inedita di San Paolo, che corrisponde per composizione e misure a quella già citata, conservata nella Pinacoteca di Stato di Bologna. Si presume che si tratti della prima versione, alla quale è stata aggiunta una seconda versione con un gruppo di cavalieri a cavallo e botti per completare la scena.

Il soggetto è una zingara che, mentre legge la mano al cavaliere, gli ruba l'anello che porta a un dito. L'indagine radiografica del 1985 mise in luce il dettaglio delle dita della zingara che sfilano l'anello all'ingenuo giovane ben vestito, che oggi nel dipinto, malgrado i restauri, non è ben visibile[6]. La tradizione vuole che Caravaggio avesse scelto per modella una vera zingara che vide passare davanti al suo studio e come riporta il Bellori" e condottala all'albergo la ritrasse in atto di predire l'avventure"[7]. Si tratta di una scena di vita quotidiana, tipica nelle vie del centro di Roma: una graziosa zingarella, con il pretesto di leggere la mano a un ingenuo giovane di buona famiglia, catturando la sua attenzione col suo sguardo malizioso, gli sfila abilmente un anello dal dito.

Un esposizione temporanea tenuta a Basilea su Caravaggio può essere un ottima occasione per aprire una finestra su questa arricchente disciplina

La mostra "Caravaggio e il suo tempo", curata da Pierluigi Carofano, presenta alcuni dei suoi capolavori che scandiscono un viaggio, dalla sua formazione in Lombardia alla sua affermazione a Roma e Napoli, fino agli ultimi anni della sua tragica esistenza.

L'entrata alla mostra temporanea nella Hall 5 di Basilea

La conversione di San Paolo

Tutti accorsero per ammirare il capolavoro di Ludovico Carracci, che la famiglia Zambeccari aveva commissionato nel 1587 per la cappella di famiglia nella Basilica di San Francesco a Bologna. Di certo l'incredibile forza innovativa dell'opera, in cui Ludovico raffigura San Paolo che viene scaraventato a terra da un maestoso cavallo ancora in corsa, preannuncia il naturalismo del XVII secolo e anticipa la prima versione di Caravaggio, poi rifiutata, del Lascito di HIL Panlus. Pochi anni dopo, Merisl rielabora magistralmente le intuizioni di Ludovico e sperimenta luci e ombre che animano la scena di uno spettatore entusiasta. Il dipinto raffigura il momento della conversione di Saulo (Paolo di Tarso), che inizialmente aveva perseguitato i cristiani, al cristianesimo. In viaggio da Gerusalemme a Damasco per sopprimere i cristiani in quella città, Saulo viene colto da una luce accecante e cade da cavallo, mentre la voce di Dio gli chiede: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?". Accecato dalla volontà divina, Saulo vaga per tre giorni prima di essere guarito dalla cecità e successivamente battezzato da Hananias, il capo della comunità cristiana di Damasco. Dopo la sua conversione al cristianesimo, Saulo prende il nome di Paolo; è conosciuto anche come "Apostolo delle Valkans" e si dedica all'evangelizzazione dei Gentili.

La conversione di San Paolo - Ludovico Carracci - ca 1587 - olio su tela

Il Borromeo

La storiografia ritiene ormai che, oltre alla bottega di Peterzano, Caravaggio abbia frequentato anche quelle di Figino e Lomazzo, i principali artisti milanesi al tempo del cardinale Carlo Borromeo. Definito proprio il periodo Borromeo per l'importanza del ruolo spirituale e politico del cardinale durante il periodo della peste, Figino lo raffigura di profilo, in forma di busto, con l'abito cardinalizio rosso cremisi. Il naso adunco, la barba incolta e lo sguardo preoccupato e assorto ricordano i numerosi ritratti a lui dedicati per il suo impegno e la sua devozione verso il popolo dilaniato e decimato dalla peste.

San Carlo Borromeo - Giovanni Ambrogio Figino - ca 1600 - olio su tela

Intorno al 1595-96, Caravaggio si trasferisce a Roma. Senza un vero e proprio lavoro né un indirizzo fisso, si stabilisce dapprima presso monsignor Pucci, soprannominato monsignor Insalata perché, come racconta Mancini, "gli dava da mangiare ogni sera l'insalata, che serviva come antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, ecc." Si trasferisce poi nel quartiere di San Pietro, dove vive fino alla morte. Si trasferì poi nel quartiere di Via della Scrofa, dove si trovavano le botteghe più importanti di Roma. Lavorò con Lorenzo Carli, poi divenne copista di "ritratti" nello studio di Gramatica e quindi fu incaricato di dipingere nature morte nello studio del Cavalier d'Arpino. Gramatica dipinse più volte l'immagine di Santa Cecilia, considerata la patrona dei concerti e allegoria della musica, a conferma del suo interesse per la cultura musicale. Cécile è raffigurata mentre canta e suona la tastiera di un organo. Indossa un elegante abito da concerto, il suo viso perfettamente ovale è incorniciato da un turbante e il gioco di luci e ombre sottolinea l'intensità della performance artistica. Il Ritratto di donna appare più statico, lasciando spazio ai dettagli decorativi dei capelli ingioiellati e dell'ampio decolleté in pizzo, anch'esso decorato.

La Buona Ventura

La Buona ventura venne dipinto presumibilmente quando Caravaggio frequentava la bottega del Cavalier d'Arpino, a Roma, cioè fra il 1593 e 1594

La Buona ventura - Caravaggio - 1593-1595 - Pinacoteca Capitolina

La giovane gitana è graziosa e spregiudicata: la camicetta ricamata e il turbante avvolto intorno alla testa le danno un'aria fresca e leggermente esotica. Il sorriso con cui attrae l'attenzione del ragazzotto è un gioiello di sottigliezza psicologica. Il volto grassoccio del ragazzo garbato rispecchia perfettamente la sua disarmante ingenuità: anche la piuma che spiove dal suo cappello, sembra accrescere la mollezza del carattere. Il momento culminante della scena è il gesto del dito medio destro della zingarella: mentre accarezza il palmo della mano del ragazzo, riesce a sfilargli abilmente l'anello. Gli orli sporchi delle unghie sono un dettaglio che comparirà più volte nei personaggi popolari del Caravaggio

il dipinto può essere letto in chiave moralistica con riferimento alla Parabola del Figliol Prodigo (Lc. XV, 11-12 ) e dunque come un ammonimento nel non riporre fiducia nei falsi adulatori e in coloro che vogliono indurre al peccato

Caravaggio è rimasto fedele al clima dell'episodio biblico, facendo decapitare il generale con una daga mediorientale, ma ha anche attualizzato la scena, poiché l'abbigliamento di Giuditta è quello tipico delle donne a lui contemporanee

Il morso inaspettato di una lucertola verde, che emerge dal bouquet e morde il dito del giovane, trasforma il piacere dell'amore in sofferenza. È un topos comune alla poesia d'amore rinascimentale, che indica il dolore dell'amante disprezzato da Amore, che agisce e ferisce a suo piacimento con la folgore, il dardo, la puntura e, appunto, il morso del ramarro. Il risultato è una lettura moraleggiante: la smorfia sul volto del giovane e lo spasmo espresso dalla sua postura scomposta richiamano il dolore di chi si abbandona ai piaceri sessuali. Alfred Moir, specialista di studi caravaggeschi, ha commentato il soggetto nei seguenti termini: "forse è stato dipinto a causa di una delusione d'amore" da parte del giovane Caravaggio?

Il ramarro e la morsicatura sono stati oggetto di molteplici letture allegoriche, talvolta piuttosto ardite e scientificamente poco motivate. Tra queste, quella del romanziere e saggista divulgativo australiano Peter Robb, secondo cui il ramarro sarebbe allegoria del pene, e quella del divulgatore storico-artistico Andrew Graham Dixon, secondo cui il dito della mano sarebbe simbolo del fallo leso, o meglio, della castrazione, procurata dalla bocca sdentata del ramarro, trasformata stavolta in una sorta di vagina dentata, che punisce l'eccesso di libidine

Come è noto, esistono altre due versioni di questa composizione, entrambe considerate autografe, conservate rispettivamente a Firenze (Fondazione Roberto Longhi per gli Studi di Storia dell'Arte, 65,8x52,3 cm) e a Londra (National Gallery, 66x49,5 cm). Tutte le versioni de Il ragazzo morso dal ramarro sono simili nella composizione, ma differiscono tra loro per alcuni dettagli, come la forma dei capelli del protagonista, l'espressività del volto e il rossore delle guance e delle labbra, le diverse frange del mantello. Inoltre, nella versione qui presentata, le lacrime di dolore dell'adolescente sono chiaramente visibili nella palpebra inferiore dell'occhio destro, a differenza delle altre due versioni (nella versione di Longhi sono appena visibili, mentre sono assenti nel dipinto di Londra).

il dipinto può essere letto in chiave moralistica con riferimento alla Parabola del Figliol Prodigo (Lc. XV, 11-12 ) e dunque come un ammonimento nel non riporre fiducia nei falsi adulatori e in coloro che vogliono indurre al peccato

Giuditta e Olofeme

In questo quadro Caravaggio rappresenta l'episodio biblico della decapitazione del condottiero assiro Oloferne da parte della vedova ebrea Giuditta, che voleva salvare il proprio popolo dalla dominazione straniera. Giuditta è raffigurata intenta a decapitare Oloferne con una scimitarra, mentre alla scena assiste la vecchia serva, Abra, che sorregge con le mani il drappo contenente il cesto nel quale va conservata la testa.

Caravaggio è rimasto fedele al clima dell'episodio biblico, facendo decapitare il generale con una daga mediorientale, ma ha anche attualizzato la scena, poiché l'abbigliamento di Giuditta è quello tipico delle donne a lui contemporanee

Giuditta e Olofeme, Caravaggio - 1602 - olio su tela

Il pittore fissa l'acme emotiva nell'immagine di Oloferne: lo sguardo vitreo farebbe supporre che sia già morto, ma lo spasmo e la tensione dei muscoli indurrebbero a pensare il contrario. Giuditta, invece, sembra adempiere al suo compito con molta riluttanza: le braccia sono tese, come se la donna volesse allontanarsi il più possibile dal corpo di Oloferne, e il suo volto è contratto in un'espressione mista di fatica e orrore. Accanto a Giuditta, Caravaggio ha inserito una serva molto vecchia e brutta, come simbolico contraltare alla bellezza e alla giovinezza della vedova. In questo modo l'autore sottolinea (con un artificio artistico legato alla fisiognomica, caro anche a Leonardo) le differenze tra le due figure e fa risaltare maggiormente la prima, che incarna grandi valori morali.

Il volto di Oloferne è un possibile ritratto del pittore, sia l'interpretazione in chiave simbolico-psicologica, in cui l'orrore e l'urlo di spavento e di dolore del generale, sono una rappresentazione, appunto simbolica, della paura e della castrazione, che la decapitazione (spesso presente nell'opera del Caravaggio) evoca in modo drammatico.

Dall'analisi radiografica si può evincere che in una prima raffigurazione Giuditta era a seni nudi, ma non è chiaro se Caravaggio abbia voluto seguire una tradizione iconografica che vedeva nella nudità un senso di eroismo e di purezza connesso con il sacro oppure abbia voluto accentuare, in questo modo il carattere provocante, seducente dell'eroina; aspetto che resta, peraltro anche dopo la raffigurazione del corpetto coprente, probabilmente per cause d'ordine morale e di autocensura, che, mostra comunque, in trasparenza, il seno dell'eroina, sudato per lo sforzo messo nell'azione violenta, risultando così ancora più seducente

Il volto di Oloferne è un possibile ritratto del pittore, sia l'interpretazione in chiave simbolico-psicologica, in cui l'orrore e l'urlo di spavento e di dolore del generale, sono una rappresentazione, appunto simbolica, della paura e della castrazione, che la decapitazione (spesso presente nell'opera del Caravaggio) evoca in modo drammatico.

Dall'analisi radiografica si può evincere che in una prima raffigurazione Giuditta era a seni nudi, ma non è chiaro se Caravaggio abbia voluto seguire una tradizione iconografica che vedeva nella nudità un senso di eroismo e di purezza connesso con il sacro oppure abbia voluto accentuare, in questo modo il carattere provocante, seducente dell'eroina; aspetto che resta, peraltro anche dopo la raffigurazione del corpetto coprente, probabilmente per cause d'ordine morale e di autocensura, che, mostra comunque, in trasparenza, il seno dell'eroina, sudato per lo sforzo messo nell'azione violenta, risultando così ancora più seducente

Ragazzo morso da un ramarro

Il bambino con i capelli ricci e le unghie sporche, in cui potremmo riconoscere il volto di Caravaggio, porta sopra l'orecchio una rosa bianca coronata da due foglie, evidente allusione alla passione amorosa. Nell'antichità la rosa, posta dietro l'orecchio o tra i capelli, era sinonimo di amore e seduzione per il suo profumo inebriante. Il bambino indossa una camicia marrone e un cappotto con frange che lasciano maliziosamente scoperta parte del busto e della spalla destra. Davanti a lui, su un bancone, marasche e ciliegie rosso intenso evocano un simbolismo amoroso legato alla voluttà e al gusto sensuale, diventando allegorie della fertilità e del piacere dei sensi. Nel decanter, una rosa e dei gelsomini; gli steli con le spine, ben visibili nel vaso di vetro magistralmente dipinto, ricordano i tormenti dell'amore.Il morso inaspettato di una lucertola verde, che emerge dal bouquet e morde il dito del giovane, trasforma il piacere dell'amore in sofferenza. È un topos comune alla poesia d'amore rinascimentale, che indica il dolore dell'amante disprezzato da Amore, che agisce e ferisce a suo piacimento con la folgore, il dardo, la puntura e, appunto, il morso del ramarro. Il risultato è una lettura moraleggiante: la smorfia sul volto del giovane e lo spasmo espresso dalla sua postura scomposta richiamano il dolore di chi si abbandona ai piaceri sessuali. Alfred Moir, specialista di studi caravaggeschi, ha commentato il soggetto nei seguenti termini: "forse è stato dipinto a causa di una delusione d'amore" da parte del giovane Caravaggio?

Ragazzo morso da uin ramarro - Caravaggio - 1595-1596

L'incredulità di San Tommaso

L'incredulità di San Tommaso - Caravaggio - 1610 - 1650

Il dito di Tommaso che scava nella ferita del costato di Cristo è un dettaglio di assoluta efficacia rappresentativa che ha contribuito a rendere quest'opera la più copiata dell'intero repertorio caravaggesco. Il dettaglio dell'indice teso che solleva con forza un lembo di carne, in contrasto con il corpo apollineo di Cristo e l'aria plebea degli apostoli attoniti, piacque così tanto al committente Vincenzo Giustiniani e alla cerchia dei cardinali romani che il dipinto divenne il manifesto iconografico di propaganda della Controriforma, tra sadismo e ritorno al culto dei martiri. A differenza delle soluzioni adottate dai pittori del tardo Cinquecento su questo tema, Caravaggio raffigura qui un Cristo-uomo fatto di carne e sangue, non uno spirito immateriale, in modo che la prova della sua resurrezione sia concreta. Lo sguardo incredulo di Tommaso coincide con lo scetticismo dell'uomo moderno di fronte a un miracolo che può essere confermato solo da prove tangibili. Mai come in quest'opera Caravaggio dimostra di aderire ai principi galileiani della "scienza nuova", in cui l'esperienza delle "cose naturali" sostituisce la superstizione.

Dai documenti sappiamo che Caravaggio realizzò due versioni del David con la testa di Golia, entrambe menzionate nell'Inventario 66 della Galleria Borghese del 1693

Dal 1790 in poi non si ebbero più notizie della versione qui esposta, che rimase in possesso della famiglia Borghese fino al 1990.

Portata all'attenzione degli studiosi da Denis Mahon (2004) e Mina Gregori (2005), è stata sottoposta a una meticolosa pulizia nel laboratorio di Bruno Arciprete, storico restauratore delle opere di Caravaggio presso il Museo di Capodimonte. L'intervento ha confermato le caratteristiche tipiche del modus operandi di Caravaggio, come confermato dagli esami diagnostici.

I biografi di Caravaggio hanno riconosciuto il suo autoritratto nella testa mozzata e insanguinata del gigante Golia: identificandosi con questa immagine, ha riconosciuto i propri peccati, soprattutto quello di superbia, contrapposto all'umiltà di Davide, un semplice pastore capace di una grande impresa.

Davide con la testa di Golia

Il dipinto raffigura il momento finale del duello tra il giovane pastore di Betlemme Davide e il campione dei Filistei, il gigante Golia (Libro di Samuele, 17). Guidato dal re d'Israele Saul in un conflitto contro i Filistei, il vincitore del duello avrebbe permesso al suo popolo di sottomettere quello sconfitto. Con grande sorpresa di tutti, il giovane Davide si offrì di affrontare il gigante pesantemente armato e, usando solo la sua fionda, lo colpì al volto facendolo cadere a terra. Poi tagliò la testa del gigante e la tenne davanti agli israeliti in segno di vittoria.

Davide con la testa di Golia - Caravaggio -

Dai documenti sappiamo che Caravaggio realizzò due versioni del David con la testa di Golia, entrambe menzionate nell'Inventario 66 della Galleria Borghese del 1693

Dal 1790 in poi non si ebbero più notizie della versione qui esposta, che rimase in possesso della famiglia Borghese fino al 1990.

Portata all'attenzione degli studiosi da Denis Mahon (2004) e Mina Gregori (2005), è stata sottoposta a una meticolosa pulizia nel laboratorio di Bruno Arciprete, storico restauratore delle opere di Caravaggio presso il Museo di Capodimonte. L'intervento ha confermato le caratteristiche tipiche del modus operandi di Caravaggio, come confermato dagli esami diagnostici.

I biografi di Caravaggio hanno riconosciuto il suo autoritratto nella testa mozzata e insanguinata del gigante Golia: identificandosi con questa immagine, ha riconosciuto i propri peccati, soprattutto quello di superbia, contrapposto all'umiltà di Davide, un semplice pastore capace di una grande impresa.

Il cavadenti

Il Cavadenti di Caravaggio – oggi a Palazzo Pitti – rappresenta una delle rarissime opere di genere dell’artista giunte fino a noi. Ad essa si possono affiancare, infatti, solo I Bari e Buona Ventura. Si tratta anche di una delle opere la cui attribuzione a Michelangelo Merisi è più discussa. Certamente, sia in termini di argomento che realizzativi, l’opera genera in chi l’osservi un primo momento di dubbio che richiede un approccio razionale alla valutazione della stessa.Il cavadenti - Caravaggio - 1607-1609

In una stanza buia, intorno a un tavolo, un folto pubblico si affolla per vedere un cavadenti all’opera su un povero malcapitato. Questi si aggrappa con la mano sinistra al bracciolo della sedia mentre la sinistra, completamente aperta, è levata in aria.

Tre adulti e un bambino si trovano dal lato sinistro (per chi guardi) del tavolo. Una vecchia ed un adulto si trovano sul lato destro.

E’ una scena di genere: c’è poco da cercare significati reconditi. Viceversa numerose sono le citazioni. Balza agli occhi la vecchia. E’ una vecchia di Caravaggio: Giuditta e Oloferne

Lasciano più perplessi le orecchie: un particolare di cui Caravaggio era maestro e che nel Cavadenti non brillano. Tranne quella dell’uomo alla destra del tavolo che regge la testa sull’avambraccio. Il suo orecchio è colto in tutta la deformazione causata dalla pressione della mano sul viso. Certamente la pelata lucida del personaggio a sinistra è un’altra chicca.

La decapitazione di sant'Agapito

Il Merisi eseguì a Napoli un “santo obispo” (vescovo) con “la cabeza degollada”, ricordato nel palazzo Bonavente di Valladolid come “original de Carabaco”.

Un bel dipinto su tale tema è il Santo decapitato della chiesa di Sant’Antonio Abate a Palestrina. Su tale dipinto è da tempo in discussione loa probabile autografia del Caravaggio.

Ora, se l’individuazione di Sant’Agapito risulta in linea con gli scritti del Martyrologium in quanto all’età ed alla morte (il testo indica che il santo morì all’età di quindici anni decapitato), nel repertorio iconografico relativo al suo martirio non compaiono mai le vesti liturgiche, e questo in ossequio alle fonti agiografiche che non fanno cenno a un suo accesso agli ordini sacri. Nella tela prenestina il martire è invece vestito con i paramenti presbiterali: il piviale e la stola incrociata sul petto si addicono a un prete (e non a un diacono), ed è impensabile che un quindicenne avesse gia ricevuto il sacerdozio.

Proprio l’eta giovanile e l’assenza della mitria episcopale creano qualche dubbio anche per l’identificazione con san Gennaro.

Ora, da un lato sarebbe improbabile che si attribuisse l’ordine sacro a un santo che non lo aveva ricevuto ed è difficile che se ne confondesse il grado, soprattutto in un momento in cui veniva condotta un’accurata revisione dei testi agiografici. È lecito supporre che l’autore del quadro, forse il Caravaggio, nel tempo in cui si prestava particolare attenzione agli attributi di ciascun santo, può essere incorso in tali sviste? Pertanto, la questione del Santo decollato resta aperta in attesa di nuovi dati sul dipinto e una più convincente identificazione del personaggio rappresentato.

Alla mostra é dato come un Caravaggio

Maria Maddalena in estasi

Maddalena è inquadrata da un "taglio americano" cinematografico e illuminata da una luce drammatica proveniente dall'alto: Il suo collo si gonfia sotto la tensione, le sue guance sono come distorte dal gioco di luce e buio, l'effetto del contrappunto di luce tra le sue braccia trova la sua conclusione nelle mani intrecciate, che sono piegate fino al dolore. Le pieghe stropicciate della camicia e del cappotto rosso in primo piano alludono all'ascetica solitudine dell'artista.

Gli artisti che ebbero modo di studiarla rimasero talmente sconvolti dall'espressione estasiata della Maddalena che persino il grande Bernini la riprese nella sua famosa trasverberazione di Santa Teresa d'Avila.

Commenti

Posta un commento