Personaggio quantomeno grottesco quello del giullare, nell'immaginario collettivo é un omino con il classico vestito di colori sfarzosi con tanto di cappuccio con sonagli con l'unico compito di far ridere il re (principalmente) e la sua corte. Una descrizione tutto sommato abbastanza semplicistica.

Anche la storia svizzera cozza contro questo personaggio, nella battaglia del Morgarten, la sua azione però non influisce sul decorso degli avvenimenti. Sostanzialmente é proprio per questo incontro ravvicinato al Morgarten che mi chino su questo personaggio

Testa di giullare- ca. 1570 - incisione - Philip Galle (1537-1612)

Dal dizionario del Medioevo di Barbero / Frugoni

Dal provenzale joglar a sua volta dal latino iocularis, «colui che scherza, motteggia»: il termine appare nei testi del IX secolo come sinonimo di mimo o istrione, assumendo poi anche quello di giocoliere, saltimbanco, buffone, acrobata e cantastorie, esperto nel divertire il pubblico con la danza, la musica, o la recitazione.L'età aurea dei giullari va dal X al XIII secolo. Vivendo ai margini della vita sociale, in promiscuità, giullari e giullaresse furono visti dalla Chiesa come sinonimo di peccatori e di corruttori della moralità. I giullari esercitavano nei dintorni dei santuari, nelle piazze, nei castelli, particolarmente durante le solennità religiose, recitando, in queste occasioni, rappresentazioni tratte dalle vite dei santi. Ebbero un importante ruolo di supporto nella diffusione della poesia in lingua volgare, in particolare quella dei trovatori provenzali, che era sempre accompagnata dalla musica e doveva essere cantata, non recitata.

Edmond Faral, I giullari in Francia nel Medio Evo

«Un giullare è un essere multiplo; è un musico, un poeta, un attore, un saltimbanco; è una sorta di addetto ai piaceri alla corte del re e principi; è un vagabondo che vaga per le strade e dà spettacolo nei villaggi; è il suonatore di ghironda che, a ogni tappa, canta le canzoni di gesta alle persone; è il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade; è l'autore e l'attore degli spettacoli che si danno i giorni di festa all'uscita dalla chiesa; è il conduttore delle danze che fa ballare la gioventù; è il cantimpanca [cantastorie]; è il suonatore di tromba che scandisce la marcia delle processioni; è l'affabulatore, il cantore che rallegra festini, nozze, veglie; è il cavallerizzo che volteggia sui cavalli; l'acrobata che danza sulle mani, che fa giochi coi coltelli, che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista; il saltimbanco sbruffone e imitatore; il buffone che fa lo scemo e che dice scempiaggini; il giullare è tutto ciò ed altro ancora.»Giullare che ride - 1500 circa - Jacob Cornelisz

Treccani

Personaggio tipico del tardo medioevo: giocoliere, saltimbanco, buffone e acrobata, esperto nell’arte di divertire il pubblico col canto, coi suoni, con la danza, con la recitazione di opere altrui o anche proprie, si esibiva negli incroci delle strade di grande traffico, nei dintorni di santuarî rinomati, nelle piazze e nei castelli, particolarmente nei giorni solenni di ricorrenze religiose, di feste nuziali, e simili

Poco da ridere

I mestiere del buffone era quello di burlarsi del signore che lo ospitava, ma la battuta che un giorno faceva ridere, il giorno dopo poteva far infuriare. E in tal caso erano guai. Tra le punizioni c'era ogni genere di tortura: dal taglio della lingua alla morte.

Ma come mai questi coraggiosi anticonformisti correvano il rischio di far ridere a tutti i costi mettendo a nudo il potere? In una comunità divisa tra religiosi, cavalieri e contadini, il buffone aveva una funzione sociale: limitava (temporaneamente) il potere dei signori, mettendone in luce i difetti, e diceva la verità che, specie se scomoda, il re apprendeva solo da lui.

Stańczyk di Jan Matejko: il giullare è raffigurato come l'unica persona a un ballo reale che è turbata dalla notizia dell'assedio di Smolensk (1514)

Nel 1340 fu proprio il giullare del re di Francia Filippo VI ad annunciare il disastro navale subito dalla flotta francese. Un ruolo, quello del buffone, sempre sul filo del rasoio, tanto che, per dare brutte notizie o mettere in ridicolo il sovrano, era costretto addirittura a fingersi pazzo.

«Il giullare aveva una carica ufficiale nelle corti: era nutrito, alloggiato, vestito e pagato dal signore per prestare i suoi servizi»,«Nei documenti dell'epoca non è precisato qual era il ruolo del buffone, ma possiamo ipotizzare che il suo compito fosse tenere compagnia al signore, farlo ridere e, soprattutto dargli consigli, anche su decisioni importanti.

Fingendosi pazzo, era il solo che poteva dire quello che pensava davvero.

La corte, infatti, pullulava di cortigiani disposti anche a mentire e adulare pur di piacere al principe in carica. Grazie alla sua schiettezza, al contrario, il giullare godeva della fiducia del signore, perché i giudizi che dava erano sinceri».

Una vita ai margini

I buffoni erano soprattutto artisti a 360 gradi: attori, musicisti, giocolieri, acrobati e persino cantastorie e saltimbanchi. Di solito si attribuisce loro un'origine medievale, ma figure simili esistevano già nell'antica Roma. Si chiamavano mimi ed erano pagati per intrattenere il pubblico nei circhi, nelle strade o nelle case dei ricchi. Il loro repertorio prevedeva canzoni, danze, acrobazie, travestimenti e persino numeri con animali feroci. «Di solito erano schiavi, romani o etruschi, che vivevano nella miseria. Il loro lavoro era denigrato: il solo modo di salvare la dignità era esibirsi con una maschera, per nascondere il volto»

Nel Medioevo il termine mimo scomparve, rimpiazzato da quello di giullare (dal latino joculator, "colui che gioca"). Proprio come i mimi, i giullari conducevano un'esistenza sregolata da artisti di strada, vivendo di espedienti. Canzonette volgari e acrobazie non mancavano, ma qualcuno era capace anche di recitare brani tratti dalle vite dei santi o dai poemi epici cavallereschi. Tra loro c'erano anche donne, le giullaresse che, per arrotondare, univano la prostituzione all'attività artistica.

Questi intrattenitori "sopra le righe" che nel Medioevo divennero uno status symbol nelle corti (più se ne potevano esibire e più si era considerati potenti), davano però fastidio alla Chiesa che si sentiva minacciata da questa inusitata irriverenza verso l'autorità.

Questi intrattenitori "sopra le righe" che nel Medioevo divennero uno status symbol nelle corti (più se ne potevano esibire e più si era considerati potenti), davano però fastidio alla Chiesa che si sentiva minacciata da questa inusitata irriverenza verso l'autorità.

Capro espiatorio

«Quello che non andava giù alla Chiesa era che i giullari si travestissero, si truccassero e usassero il corpo per fare le loro performances. Agli inizi del XIII secolo il teologo ingleseThomas Chobham condanno l'intera categoria senza mezze misure:

"certi buffoni che fanno contorsioni e distorcono i loro corpi con dei salti spudorati e del gesti impudichi, o che si denudano in modo sfacciato, o che portano delle maschere ripugnanti, tutti sono da condannare".

La Chiesa trovò da ridire persino sugli strumenti musicali a fiato che usavano negli spettacoli: flauti e cornamuse, infatti, deformavano il viso in strane espressioni, bollate come demoniache.

La Chiesa trovò da ridire persino sugli strumenti musicali a fiato che usavano negli spettacoli: flauti e cornamuse, infatti, deformavano il viso in strane espressioni, bollate come demoniache.

Tuttavia il clero, che a parole non tollerava la sfacciata ironia che rischiava di portare i fedeli sulla cattiva strada ("tutti ministri di Satana", scriveva un monaco del XII secolo), di fatto, tra le mura domestiche amava circondarsi di buffoni. «C'erano giullari anche tra i membri del clero: erano gli unici tollerati dalla Chiesa. l francescani, addirittura, a partire dal XIII secolo predicavano la religione attraverso spettacoli sacri. La loro funzione era un po' quella della moderna musica gospel: avvicinare il pubblico dei fedeli alla Chiesa. Quando però uno di loro esagerava, magari facendo del sarcasmo sul clero stesso, veniva messo in riga dalle istituzioni ecclesiastiche».

Al buffone era concesso quello che per gli altri era impensabile: prendere in giro re e potenti

Anche il potere civile non aveva in simpatia questi artisti perché la difficoltà di controllarne i movimenti

faceva di loro una categoria sociale poco sorvegliabile e quindi pericolosa.

Alcuni statuti cittadini prevedevano pene pecuniarie e corporali: a Chivasso (To), all'inizio del Trecento, chiunque si ritenesse offeso da un giullare poteva picchiarlo senza incorrere in alcuna sanzione. Mentre a Moncalieri, sempre in Piemonte, potevano essere percossi liberamente, a meno che non potessero vantare la proprietà di un cavallo o un vitello, simbolo di ricchezza e quindi di rispettabilità.

Nonostante venissero attaccati da più fronti i giullari erano molto apprezzati dal popolo. Grandi protagonisti di celebrazioni "pagane", come la Festa dei Folli, una specie di carnevale in cui per qualche giorno si potevano prendere in giro liberamente i potenti.

faceva di loro una categoria sociale poco sorvegliabile e quindi pericolosa.

Alcuni statuti cittadini prevedevano pene pecuniarie e corporali: a Chivasso (To), all'inizio del Trecento, chiunque si ritenesse offeso da un giullare poteva picchiarlo senza incorrere in alcuna sanzione. Mentre a Moncalieri, sempre in Piemonte, potevano essere percossi liberamente, a meno che non potessero vantare la proprietà di un cavallo o un vitello, simbolo di ricchezza e quindi di rispettabilità.

Nonostante venissero attaccati da più fronti i giullari erano molto apprezzati dal popolo. Grandi protagonisti di celebrazioni "pagane", come la Festa dei Folli, una specie di carnevale in cui per qualche giorno si potevano prendere in giro liberamente i potenti.

In realtà sovvertire temporaneamente i ruoli era un espediente che permetteva al popolo di sfogarsi qualche giorno all'anno, per poi tornare docile alla normalità. Questa cerimonia, che aveva luogo a fine dicembre nelle grandi città della Francia, in origine si svolgeva nelle chiese ed era aperta solo al basso clero, ossia diaconi e ragazzi del coro, che si travestivano e mettevano in scena sfilate blasfeme con tanto di elezione di un papa dei Folli. La Chiesa si oppose, ma invano: all'inizio del Duecento la festa si trasferi alla luce del sole, per le strade.

La storia di Efigenia e Cimone (travestito da giullare), in una novella del Decamerone di Giovanni Boccaccio

Scherzi a parte

Anche se agli occhi del clero erano dei ribelli, in realtà, forse anche inconsapevolmente, questi artisti girovaghi svolsero un ruolo importante nella diffusione della cultura. «Nel Medioevo la trasmissione della cultura era orale. In un'epoca in cui i giornali non esistevano, spostandosi da un luogo all'altro i giullari diffondevano oralmente le notizie, le tradizioni popolari e il patrimonio letterario delle comunità. Erano intermediari tra la cultura di corte e quella popolare, dato che si muovevano tra castelli e piazze. Quando si esibivano davanti al popolo, mettevano in scena gli stessi canti che avevano sentito da altri nelle corti dei principi».

Gli aristocratici francesi si resero conto del potenziale dei giullari già nel Duecento, quando iniziarono ad assumere a corte gli artisti più istruiti: nel Sud della Francia si chiamavano trovatori, nel Nord trovieri. Erano letterati, autori di storie che venivano poi recitate o cantate davanti al pubblico. Figure simili si trovano anche nel panorama italiano. Uno dei più noti fu Cielo d'Alcamo, vissuto nel XIII secolo, che divenne uno dei più grandi poeti popolari della scuola siciliana.

Con la sua Rosa fresca aulentissima, Cielo d'Alcamo diede vita al genere della poesia cortese in lingua volgare, raccontando la storia d'amore tra un nobile e un'umile pastorella, alternando con abilità espressioni auliche, altisonanti e un linguaggio umile e sfacciato.Ben presto i professionisti della parola presero le distanze dai "cugini" giullari meno colti. Gli artisti di strada, però sopravvissero. Dal Trecento, alcuni divennero menestrelli, cioè cantanti e musicisti che giravano di corte in corte.

Altri, soprattutto nani o deformi, furono assunti da principi e signori come buffoni. Altri ancora continuarono a vivere per strada, portando avanti una tradizione popolare ormai millenaria.

La xilografia di Sebald Beham del 1541 Lo sciocco nel bagno delle donne, da cui le donne molestate si difendono ferocemente.

Un giullare al Morgarten

Secondo la Cronaca di Tschachtlan (1483), Leopoldo marciò con il suo esercito verso Ägeri (Egre) durante la guerra del Morgarten nel 1315 e discusse con i suoi signori il modo migliore per raggiungere la terra di Svitto. Decisero di marciare attraverso il Morgarten fino a Sattel.

Leopoldo si rivolse ora al suo giullare, Kuony von Stocken (Cuoni von Stocken), e gli chiese se gli piacesse il consiglio dei signori. Kuony rispose che il consiglio non gli piaceva. Quando il duca gliene chiese il motivo, egli rispose

"Tutti abbiamo capito perché siamo venuti in questa terra, ma nessuno ha capito perché siamo tornati qui."

La figura di Kuony compare per la prima volta nel poema L'anello di Heinrich Wittenwiler nel 1415. Poco dopo, la storia divenne parte integrante della narrazione della guerra di Morgarten nelle cronache svizzere, tra cui la Cronaca di Berna, la Cronaca di Tschachtlan (1483) e la Cronaca di Spiez (1485). Le cronache illustrate raffigurano Kuony come una figura con i tipici attributi del giullare in mezzo al tumulto della battaglia, nella versione di Spiez come un suonatore di violino che suona il violino, nella Cronaca di Berna con il tipico abito da giullare a due pezzi con orecchie d'asino e campanelli.

Kuony von Stocken (a sinistra) in costume di conchiglia giallo con violino (rappresentazione della battaglia di Morgarten dalla Cronaca di Berna di Diebold Schilling)

Il tribunale dei folli

Dopo la devastante sconfitta degli Asburgo nella battaglia di Morgarten del 15 novembre 1315, in cui il duca non riuscì a salvare molto più della sua vita, si sarebbe ricordato dei saggi consigli del suo giullare e gli avrebbe concesso un desiderio. Secondo la leggenda, Kuony chiese il privilegio di tenere un tribunale annuale nella sua città natale, Stockach, che molto più tardi si trasformò in un tribunale dei folli.

Tuttavia, poiché Leopoldo morì nel 1326 e quindi prima che la questione fosse risolta, Kuony si rivolse al duca Albrecht il Saggio, che si dice gli concesse finalmente il privilegio nel 1351. Sotto la protezione personale del signore di Stockach, il langravio Eberhard von Nellenburg, Kuony avrebbe infine portato il documento nella sua città natale, dove era conservato nella colonna di una fontana. Il termine "Corte dei folli" compare per la prima volta nei documenti locali nel 1661. Poco dopo, nel 1687, i folli di Stockach definirono l'organizzazione del carnevale locale in uno "statuto e ordine" con riferimento al privilegio.

A Stockach esiste anche un documento del 1743 sulla fondazione del tribunale degli sciocchi, che si basa su un documento del 1687, che a sua volta fa riferimento al presunto privilegio originario. Questo documento, che si trova nel pilastro della fontana centrale, afferma che ad Hans Kuene e a tutti i suoi discendenti, cittadini di Stockach, viene concessa ogni anno la corte dei matti nella notte della botte [...] e la concede con grazia. Il linguaggio del documento si riferisce al XVII secolo.

La figura di Hans Kuony svolge ancora oggi un ruolo centrale nel carnevale svevo-alemanno. Nella corte dei folli di Stockach, che si riunisce ogni anno il giovedì nero, appare come giullare smascherato in un costume da giullare nero e rosso. Sulla base della sua leggenda, la presunta città natale di Stockach gli ha eretto una fontana, sulla quale si possono leggere i suoi saggi consigli al Duca d'Asburgo. Il nome di battesimo "Hans" è stato probabilmente aggiunto al buffone di corte all'inizio del XVII secolo, forse a causa di un errore di traduzione da una delle cronache. Le grafie abituali dei cronisti, se il suo nome era stato nominato, erano Cuni, Chuny, anche Kuno e infine Kuony.

Kuony von Stocken rappresenta uno dei due tipi di giullari di corte grazie ai suoi consigli al Duca d'Asburgo. Mentre i cosiddetti giullari naturali, come ad esempio Claus Narr, fornivano divertimento alla corte di un principe affetto da ogni tipo di malattia, ma gli ricordavano anche la mortalità di ogni essere umano e la caducità di ogni fama, Kuony, come giullare artificiale, rappresenta una persona molto intelligente nella realtà, simile a Kunz von der Rosen, il giullare di corte dell'imperatore Massimiliano.

Le prove della sua reale esistenza rimangono per il momento poco chiare. Non è menzionato in documenti o registri asburgici. Non si trova nemmeno negli archivi della città di Stockach. D'altra parte, è menzionato per nome come "Chuni von Stocken" nel "Ring" di Heinrich Wittenwiler già nel 1400. C'è anche un "Chuny" nello "Schachzabelbuch" del chierico Konrad von Ammenhausen di Stein nel 1337.

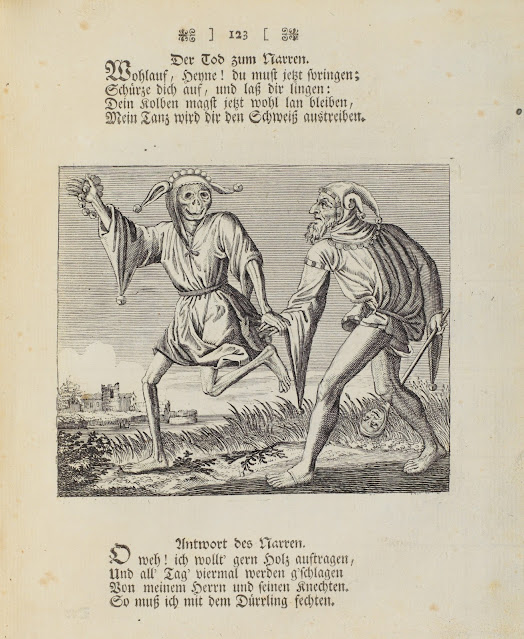

Nella danza della morte di Basilea

Morte al giullare.

Creatore di barzellette e scherzi, che, con le tue arie da buffone, con le tue arlecchinate, vuoi ammorbare lo spirito e sorprendere gli occhi;

Guarda bene: ti insegnerò a fare il grande salto in un attimo.

Tu ridi nel vedermi e nell'ascoltarmi;

Ma non sbagliare:

Ride bene chi ride ultimo.

Risposta del giullare alla morte.

Se mi sono fatto un mestiere, con i miei trucchi, i miei motti,

per divertire gli oziosi e ingannare gli sciocchi;

Cosa ho fatto più di coloro che consumano la loro vita in giochi, in risate, in scherzi,

sarebbero pazzi come me, se portassero le campane?

Lungi dal giustificare il loro errore e la mia follia, biasimo gli eccessi della mia empia condotta:

Erano indecenti, pericolosi, criminali;

E se Dio vuole che un giorno la mia colpa sia punita, il mio riso si trasformerà in lacrime eterne.

Se mi sono fatto un mestiere, con i miei trucchi, i miei motti,

per divertire gli oziosi e ingannare gli sciocchi;

Cosa ho fatto più di coloro che consumano la loro vita in giochi, in risate, in scherzi,

sarebbero pazzi come me, se portassero le campane?

Lungi dal giustificare il loro errore e la mia follia, biasimo gli eccessi della mia empia condotta:

Erano indecenti, pericolosi, criminali;

E se Dio vuole che un giorno la mia colpa sia punita, il mio riso si trasformerà in lacrime eterne.

.jpg)

_Decamer_-_(MeisterDrucke-1353480).jpg)

Commenti

Posta un commento