Per chi giunge a Sciaffusa da sud sarà impossibile non notare la vera icona della città: le cascate del Reno. Cascate che in realtà si situano in località appena fuori la città.

Un secondo punto iconico é il Munot, e malgrado il nome che richiama più la lingua francese trattasi semplicemente del castello che sovrasta la cittadina. Ma se chiedete ad un turista standard darà priorità alle cascate che al "solito" castello. Questa non é la mia filosofia evidentemente. Sono stato a Sciaffusa già tre volte, le cascate non le ho mai visitate ma in compenso sono andato tutte e tre volte al castello

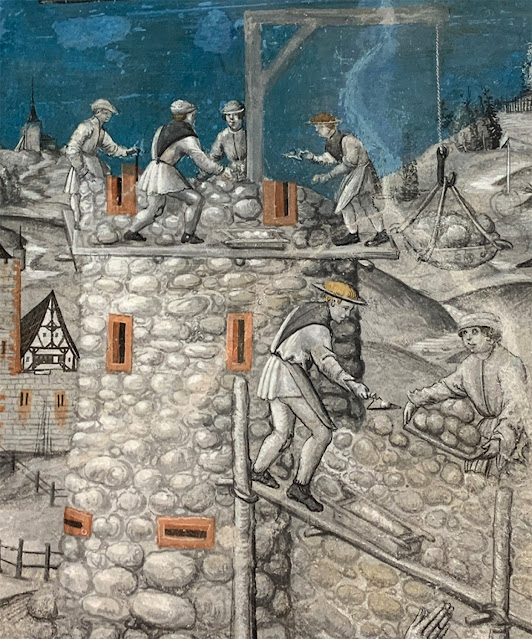

La costruzione

Con l’adesione alla Confederazione nel 1501, Sciaffusa era diventata l’avamposto settentrionale di questa alleanza. Dopo l’adesione alla Riforma, nel 1529, la città di confine si trovò quasi completamente circondata da territori cattolici. In questa situazione di tensione, fu ritenuto necessario armarsi, anche se la costruzione del Munot iniziò solo nel 1564.Fin dal 1540, il consiglio di Sciaffusa aveva ripetutamente discusso sull’opportunità di ristrutturare il predecessore medievale del Munot. Il 6 novembre 1563 si decise finalmente di costruire la nuova fortezza.

I lavori durarono 25 anni e costarono quasi 50’000 fiorini: una somma considerevole a quei tempi! Mentre gli operai specializzati, gli artigiani e i muratori furono assunti a pagamento, la popolazione della città e della regione dovette provvedere al trasporto del materiale da costruzione in gran parte come lavoro non retribuito (corvée).

Formalmente, il Munot è una “rondella”, ossia un tipo di fortezza a pianta circolare sviluppata nel XV secolo, perché le vecchie mura e le torri medievali non erano più in grado di resistere alla potenza di fuoco dei grandi cannoni che si stavano diffondendo in quell’epoca.

Queste nuove fortificazioni erano quindi più ampie di quelle medievali, con pareti più robuste e con locali interni più grandi, dove i pesanti cannoni potevano essere protetti dalle intemperie. Per impedire ai proiettili nemici di rimbalzare sulle superfici esterne, queste erano inclinate o arrotondate.Dall'Annot al Munot

Di queste strutture si sono conservate le murate, che avevano già integrato l’Annot nella cinta muraria della città e che continuarono a essere utilizzate con il Munot.

Anche la cosiddetta Torre romana, che si trova sul pendio verso il Reno, faceva parte del più antico Annot. La sua forma slanciata e svettante è tipica delle torri di guardia medievali e dà ancora oggi un’idea di come poteva essere il più grande Annot.

La casamatta

La casamatta è la sala principale della fortezza protetta da massicce mura.

Pianta e sezione trasversale della casamatta Munot:

a | Torre rotonda

b | Casamatta

c | Piattaforma

d | Caponiera

e | Locale di tiro a pianoterra

f | Locali di tiro sopraelevati

g | Scala a chiocciola

h | Pozzo

i | Latrina

k | Cosiddetto passaggio sotterraneo

A giudicare dalla forma delle feritoie, esse erano progettate per piccoli cannoni e per le armi da fuoco leggere. I cannoni di grandi dimensioni erano installati in cima alla piattaforma.

Murata con cammino di ronda

Purtroppo, i cammini di ronda in legno furono completamente distrutti da un incendio nel 1871. Ancora oggi, le teste delle travi carbonizzate e le tracce di bruciatura nere sul muro testimoniano questo evento.

Secondo le raffigurazioni d’epoca, il primo cammino di ronda poggiava su lunghe pertiche. In seguito, la piattaforma del cammino di ronda (costruita alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo) fu sostenuta da travi incassate orizzontalmente nel muro e puntellata da assi inclinati.

La piccola campana del Munot

Il suono un po’ malinconico della campana ha ispirato Ferdinand Buomberger (1874-1946) quando ha scritto la sua nota canzone “Munotglöcklein”. La canzone racconta di un geloso guardiano del Munot, che vedendo l’infedeltà della sua fidanzata, suonò la campana con così tanta violenza da scardinarla.

Secondo una leggenda nata probabilmente nel XIX secolo, il suono delle 9 di sera ricorda un nobile di Sciaffusa che, di ritorno da una crociata, si perse durante una tempesta e annegò vicino alla città.

Prima guardia

Sul Munot, come sul suo predecessore Annot, c’era un guardiano attivo 24 ore su 24 per tutto l’anno. Egli avvertiva la popolazione in caso di incendio, di nemici in avvicinamento o di temporali e doveva annunciare l’arrivo delle grandi chiatte sul Reno. Doveva anche battere le ore secondo la campana della chiesa cittadina di St. Johann. Solo nel 1922 il guardiano fu sostituita da un custode (Munotpedell).Oltre al compenso in denaro, il guardiano riceveva anche legna, grano e, ogni due anni, una divisa con i colori della città. Inoltre, lui e la sua famiglia potevano vivere gratuitamente nella torre.

Il guardiano era assistito da un aiutante che lo sostituiva per alcune ore della notte. Il consiglio comunale teneva sempre sotto controllo i guardiani. La cattiva condotta veniva punita con la riduzione dello stipendio, il licenziamento o addirittura con la prigione.

La piattaforma

Nel 1622-23, per migliorare la copertura delle truppe, il muro sul lato nemico fu innalzato di 4 metri verso nord e dotato di otto aperture di tiro e quattro bocche da fuoco. La depressione a scalini al centro fu livellata.

a | Torre rotonda

b | Accesso al cammino di ronda orientale (scala a chiocciola)

c | Pozzo

d | Muro di coronamento

e | bertesca

Un colosso cieco

L’aspetto monumentale del Munot non può nascondere le sue debolezze. In effetti la fortezza sarebbe stata difficile da difendere da un attacco e avrebbe potuto contribuire poco alla protezione della città di Sciaffusa.

I primi dubbi sull’idoneità bellica della costruzione sorsero poco dopo il suo completamento. Nonostante i ripetuti progetti di miglioria, questi non furono quasi mai realizzati per motivi finanziari.

Sotto attacco

Solo una volta il Munot è stato teatro di scontri

Il 1° maggio 1800, Sciaffusa fu nuovamente occupata dalle truppe francesi, con pesanti scontri di piazza.

Nel 2002, durante i lavori di costruzione del canale sulla Emmersbergstrasse, sono stati rinvenuti degli scheletri umani a circa 400 metri dal Munot. Come risulta dalle analisi, i sei morti erano soldati francesi.

Monumento e simbolo

Commenti

Posta un commento